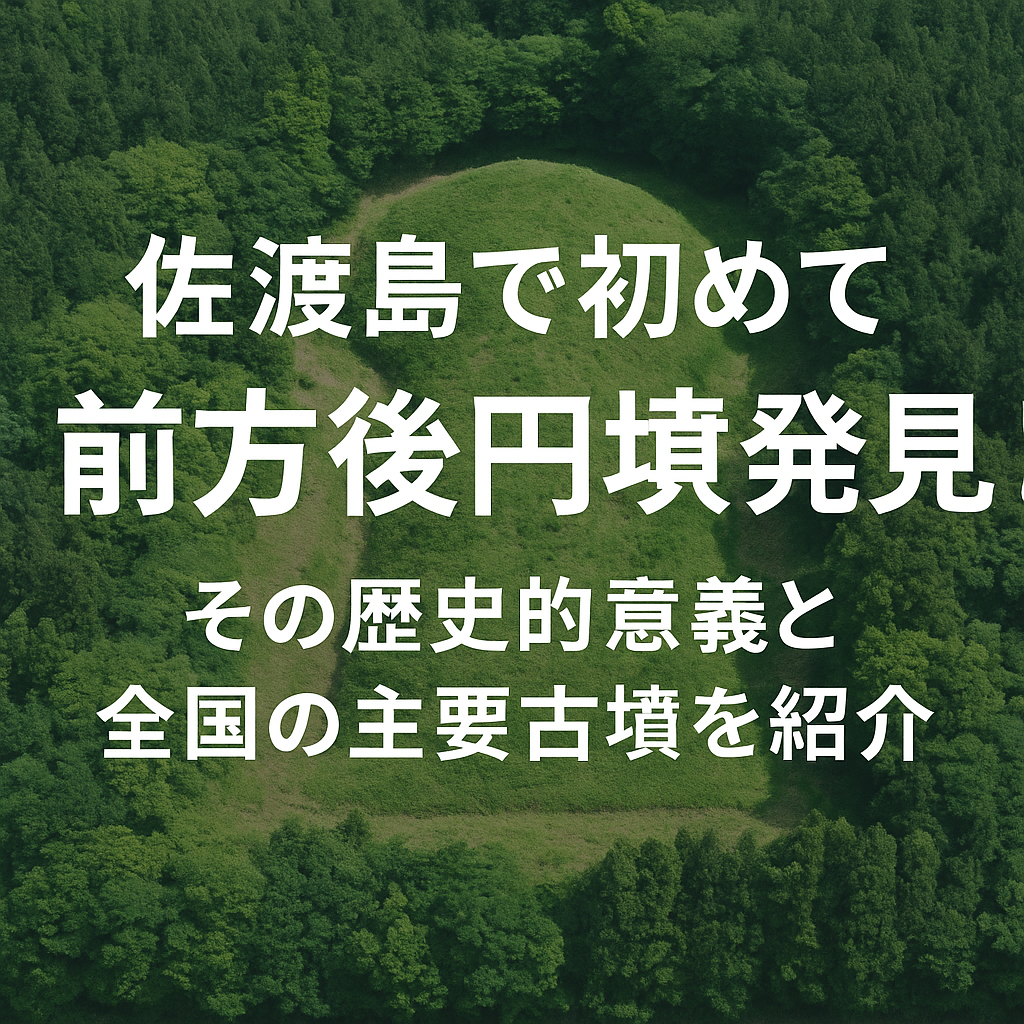

2025年4月、新潟県佐渡市の加茂湖周辺の丘陵地で、古墳時代前期(4世紀)の築造とみられる前方後円墳が2基発見されました。佐渡島で前方後円墳が確認されたのは初めてであり、日本海側沿岸部では最北の例となります。この発見は、大和政権の勢力が佐渡島にまで及んでいた可能性を示唆しており、古代日本の政治的・文化的影響範囲を再考する重要な手がかりとなっています。

前方後円墳とは?

前方後円墳は、古墳時代(3世紀中頃~7世紀)に築造された古墳の一種で、前方部が方形、後円部が円形の鍵穴形をしています。この形状は、大和政権の権威を象徴するものとされ、全国各地に分布しています。その規模や副葬品の内容から、被葬者の地位や当時の政治的背景を読み解く手がかりとなります。

全国の主要な前方後円墳

以下に、全国の代表的な前方後円墳をいくつか紹介します。

1. 大仙陵古墳(仁徳天皇陵) – 大阪府堺市

全長約486メートルを誇る日本最大の前方後円墳で、5世紀中頃に築造されたとされています。百舌鳥古墳群の中心的存在であり、2019年に世界文化遺産に登録されました。

2. 会津大塚山古墳 – 福島県会津若松市

全長約114メートルの前方後円墳で、4世紀末の築造と推定されています。出土品から、東北地方における大和政権の影響を示す貴重な資料とされています。

3. 別所茶臼山古墳 – 群馬県太田市

全長約164.5メートルの大型前方後円墳で、5世紀前半の築造と考えられています。上毛野地域における有力豪族の墓とされ、地域の古代史を知る上で重要な遺跡です。

4. 神明塚古墳 – 静岡県沼津市

全長約53メートルの前方後円墳で、4世紀後半の築造と推定されています。駿河湾沿岸地域における大和政権の影響を示す遺構として注目されています。

5. 岩橋千塚古墳群 – 和歌山県和歌山市

多数の前方後円墳を含む大規模な古墳群で、5世紀から6世紀にかけて築造されました。紀伊地方における古代豪族の勢力を示す重要な遺跡群です。

まとめ

佐渡島での前方後円墳の発見は、古代日本における大和政権の影響範囲を再考する上で非常に重要な発見です。これまで大和政権の影響が及んでいないと考えられていた地域にも、その痕跡が見つかることで、古代日本の政治的・文化的な広がりをより深く理解することができます。今後の調査によって、さらに多くの情報が明らかになることが期待されます。

コメント